【どうでもいい話】

富士川沿いの古民家を再生した1組限定貸切レストラン

店内は丁寧に再生された古民家

料理はイタリアンを中心に、山梨の野菜と駿河湾の魚をふんだんに使ったコース料理となります。

コース一例

「お客様の声」

小さな子供がいても貸切で気軽に本格的なフルコースをいただけるのがありがたいです。(静岡県よりお越しの豆鰺様ご一家)

古民家であることを生かしてお茶会も可能です。

子供が遊ぶスペースもあります

近日オープン

日々のどうでもいいことを中心にお送りしております

【どうでもいい話】

富士川沿いの古民家を再生した1組限定貸切レストラン

店内は丁寧に再生された古民家

料理はイタリアンを中心に、山梨の野菜と駿河湾の魚をふんだんに使ったコース料理となります。

コース一例

「お客様の声」

小さな子供がいても貸切で気軽に本格的なフルコースをいただけるのがありがたいです。(静岡県よりお越しの豆鰺様ご一家)

古民家であることを生かしてお茶会も可能です。

子供が遊ぶスペースもあります

近日オープン

【どうでもいい話】

わるいおじさんから、れんらくがきました

おじさんは、あした、ごはんをたべさせてくれるといいました

びーるも、のませてくれるといいました

よいこのぼくはついていきました

気が付きましたら裏の崖が崩れている古民家に連れていかれました。

そこに詰める砂利を手配するから手伝えというのです。

ただ紆余曲折ありまして砂利の入手が難しくなり、とりあえずがけ崩れ周辺の修復をできる範囲で行います。

まずはまた崩れて排水溝をふさいでも面倒なので、コンクリの平板で蓋をします。

次に「池?」にたまった土砂を取り除きます。

池には湧き水で出て、常に一定の水位を保っています。

きれいになったら何か面白いことができそうです。

先日きれいに出来上がった和室からの眺め

そんな和室でビールを飲ませてもらってそのまま泊まっていきます。

【擁壁(ようへき)】

土砂が崩れてきたので埋めなくてはなりません。

いままでは石垣で止めていました。

こういうのは壁面の土から圧力がかかるので、ブロック塀を積んでも横のチカラには無力で崩れます。

ちゃんと土圧を受けられるようにしなくてはなりません。

ただ固めても今度は水が溜まってしまうので、水抜きも必要です。

昔の人は上手に石を組んで擁壁しました。

そんなこんなを調べたリンク集

作業例

https://hayasaru.com/concrete-stonework/

石屋さんのお話、こういうのがとてもためになる

https://www.h-ishikouji.com/blank-2

詰み方のコツ

https://note.com/ishizumischool/n/n84ae4bb46f55

石組みの読み物

https://jflc.or.jp/media/niwa_navi/20170327_1338_35_0355.pdf

こちらは生コンのテストピースでの施工

https://somei2012.hatenablog.com/entry/2019/10/23/210847

今まで通りの擁壁にするには、石を置き、ぐり石を入れて、また次の段を積んでいくのでしょうか

今まで通りのやり方で復旧するには、「ぐり石」と呼ばれる砕いた石がいっぱい必要です。

あとは石垣に使う丸い石。とがっている石は割れた石なので、今後も割れるので向いていないのと思う。

モルタルで止めるなら水抜きパイプも必要。

ただ上が赤道です。セキドウではなくアカミチです

赤道とは「道なんだけど誰も管理してない道」です、所有者は市町村になります。

そうなるとこの斜面は行政が治してくれるのか?

そんなことをお願いするくらいなら自分で直したほうが早いのか?

そういうのはよくわかりません

【どうでもいい話】

夏休み三日目

寝過ぎました。早起きしました。朝からキャンプの道具を洗ってしまいました。

さて天気はなかなかですがすることはありません。

DAISUKEさんに古民家再生を頼まれていたので行くことになります。

今回は仏間と南畳部屋の板張り。

仏間は根太まで張ってありましたので、それより下は問題ないのだと思います。私は知りません。

スタイロフォームを張りまして、コンパネを張りまして、完成。

オーナーテツヤ氏も参加しまして畳部屋に根太を張っていきます。

ちゃんと計って施工しているはずなのですが、なぜかいろいろズレてくる。

色々考えた結果、ここには「時空のゆがみ」が発生しているという結論になりました。

スタイロフォームのカットはだいぶ上手になりました。

板を張って畳を置いて完成

結構遅い時間までかかりましたが、これでまたひとつの壁を越えた感じ

永遠と続く古民家再生、残すは掘りごたつ部屋くらいなのか?いやそんなはずはないな。

【電動工具】

拾ってきた丸ノコのバッテリーが調子悪い。

やはり中国製のバッテリーではだめなのか。生産国じゃなくて激安品なのが問題だろう。

ドライバーは18ボルトで快適。

最近はネットでマキタ互換の工具がゲロ安で売っている。

そういうのには手を出さないようにしている。

同じく「TGベイト」もそっくりなのがゲロ安で売っているけど我慢している。

【どうでもいい話】

雨でございます。古民家で起床です。

豆アジ氏と助手のカイ氏も合流しまして、古民家再生でございます。

前回に下地までを作業した「板の間」を仕上げていきます。

コンパネを張る前に豆アジ氏によるチェック。

人が通る部分はどうしても床がへこみまして、そのあたりを気にしながら作業していきます。

こういう趣のある状態では、豆アジプロのありがたさを感じます。

ここで家主が体調不良に襲われてダウンしていますが気にせず作業は続きます。

午後からは床板張りです。

これはもう慣れたものです、トントンと効率的にフローリングを張っていきます。

順調に作業して16時には仕上がりました。

テーブルも置いてコーヒーをいただきまして、素敵な部屋を満喫して帰ります。

これでキッチンと板の間は完成、残すは仏間、掘りごたつ部屋、南和室、北和室

仏間は趣のある伝統工法なので、もう少し時間をかけてから作業に入ることになりそうです。

南和室は今のところしばらくはこのままでも耐えられそうです。

みんなで部材集めを頑張りましょう。

【用語】

古民家再生作業には専門用語があります。

用語を間違えると厳しく指摘されます。

(例)

ひどい → 趣のある

適当に → 効率的に

シロアリ跡 → 生命の息吹

手に負えない → やりがいのある

手を出したくない → もう少し時間をかける

理解できない構造 → 伝統工法

今回は見なかったことにしよう → このままでも耐えられる

【どうでもいい話】

土日にかけて山小屋の薪集めが予定されていたのですが、土曜日は終日雨の模様です。

もったいないので室内でできる古民家の床修繕に出かけます。

現在の対象は2部屋。前回根太まで張った「洋室」と、床が抜けている「仏間」です。

まずは洋室の根太を足していきます。まあこれは簡単。

次にスタイロフォームを施工していきます。

根太の間に切ったスタイロフォームをはめ込んでいくだけなのですが、こんな単純な作業がきれいにできない。

Youtubeなんかで見ていると気持ちいいくらいにスポッとはまるのですが・・・。

今回もカッターナイフやマジックペンはすぐにどこかにいなくなります。

古民家を直す前にアルツハイマーの治療が必要な状況です。

そして張り終わったスタイロフォームは暖かい。やってよかったスタイロフォーム@1,500円。

洋室はここでいったん終了で、次回豆アジチェックをお願いします。

次に仏間。こちらの畳をはがして床板をはがしましてこの状態。

根太が足りない気がする。現在45センチ間隔。なおこの根太は固定されておりませんので左右にスライドしてます。

現テーブルの部屋との鴨居の下の土台が、シロアリの影響かクタクタ。

見なかったことにするには忍びないレベル。

これ以上は我々には手に負えませんので次回暴風雨までこのまま放置となりました。

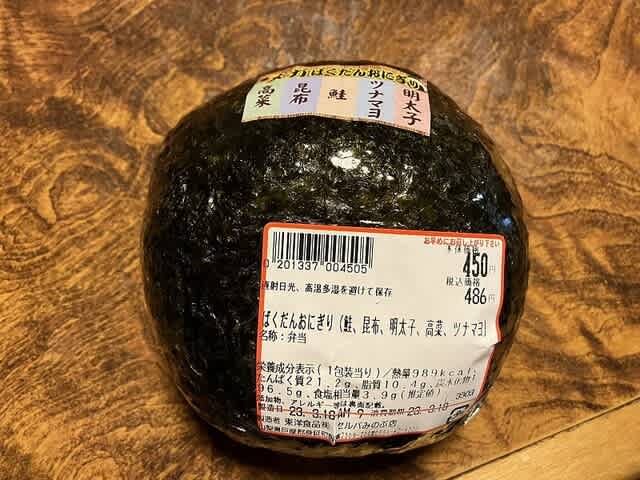

お昼ご飯に挑戦的なおにぎりをいただく。

山小屋に移動しまして、DAISUKE氏特性のおつまみとカレーを肴に盛り上がります。

03:00過ぎまで飲んでいたとかいないとか。

【今回のまとめ】

現在、仏間をどうしてよいのかわかりませんので中断です。

土台の関係でテーブルの部屋もいっぺんにやらなきゃダメな気もします。

そうすると12mm合板とスタイロフォームが8枚足りない。

仏間の根太は厚さ60mm