【どうでもいい話】

古民家再生です。今回も豆アジ一家と合同で参加します。

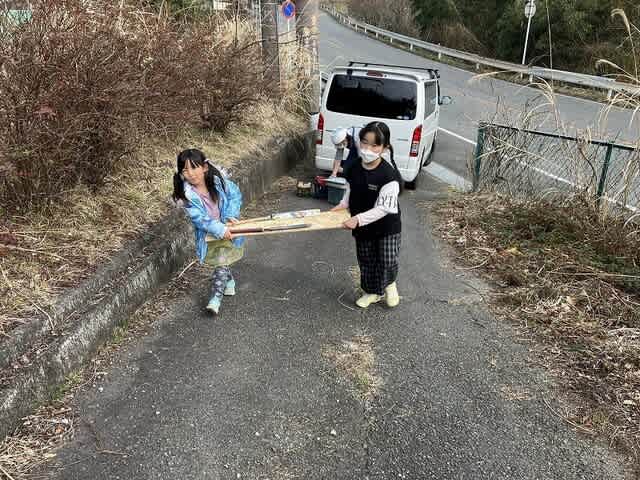

今回もちびっこ大工さんは活躍しています。

前回ここまで仕上げた台所。午前中にこちらの完成を目指します。

もう段取りもよくすいすい進んでいきます。

今週の玄人道具

予定通り午前中に完成。見違えるようなきれいな台所になりました。

午後からは畳の部屋を床張りに変更します。

まずは床下の確認。湿り気とかシロアリ跡とかまあ、そんなもんでしょう。

除湿の竹炭を撒きまして、防湿シートを引いて根太をいれまして材料不足でここまでです。

晩御飯に鉄板焼きをごちそうになる。

【まとめ】

板の間の残作業

(1)根太を完成させる

(2)合板を打つ(一部裁断が必要)

これで畳部屋にも板の間にもできる準備が完了するはずです。

床板張りはまたみんなでできるタイミングがいいと思う。

ここは巾木がつけられないので板の切断が難しいのではないかと思っている。

仏間も同じように施工するなら、材料はそちらの分も必要なのでまとめて買っていいと思う。

根太は多分これ

https://www.komeri.com/disp/CKmSfGoodsPageMain_001.jsp?GOODS_NO=476373

板の間で2本、仏間は4畳で四辺が3640の1820なのでそれで6本、根太が尺303mm間隔で入れて1820を11本が最低必要。

6本入りで1束なので合計3束とバラ1本買ってください。(豆アジ氏、再計算お願いします)

仏間用の12mm合板が4枚。たぶんこれ。

https://www.komeri.com/disp/CKmSfGoodsPageMain_001.jsp?GOODS_NO=944585

寒いのが嫌いならスタイロフォームの施工

今回は30mmの根太を入れましたのでこちらも30mmを。カッターで切って入れていくだけ。

https://www.komeri.com/disp/CKmSfGoodsPageMain_001.jsp?GOODS_NO=344284

会社の車を借りるタイミングで全部買っちゃうのがいいと思う

2店舗回れば在庫はありそう。

なおコメリは軽トラックの貸し出しをしてくれる。

仏間は床張りがないので一人でも完成させられると思う。

次のお手伝いは暴風雨の土日か来年の1月以降になります。